Alors que fleurissent les tribunes et communiqués pour alerter des menaces que ferait peser sur la vie culturelle la formation d’un gouvernement d’extrême droite en France, essayons d’y voir un peu plus clair sur les orientations des politiques culturelles proposées par le Rassemblement national. Plusieurs sources peuvent être mobilisées pour caractériser ce qui relèverait d’une doctrine du parti de Jordan Bardella dans ce domaine : les programmes électoraux, principalement des dernières élections présidentielles et européennes ; les déclarations publiques de ses représentants ; les expériences frontistes et RN de gestion municipale de la culture depuis le milieu des années 1990 ; enfin, les tentatives d’entrave à la liberté de création de la part de ses responsables ou sympathisants.

La culture en programmes

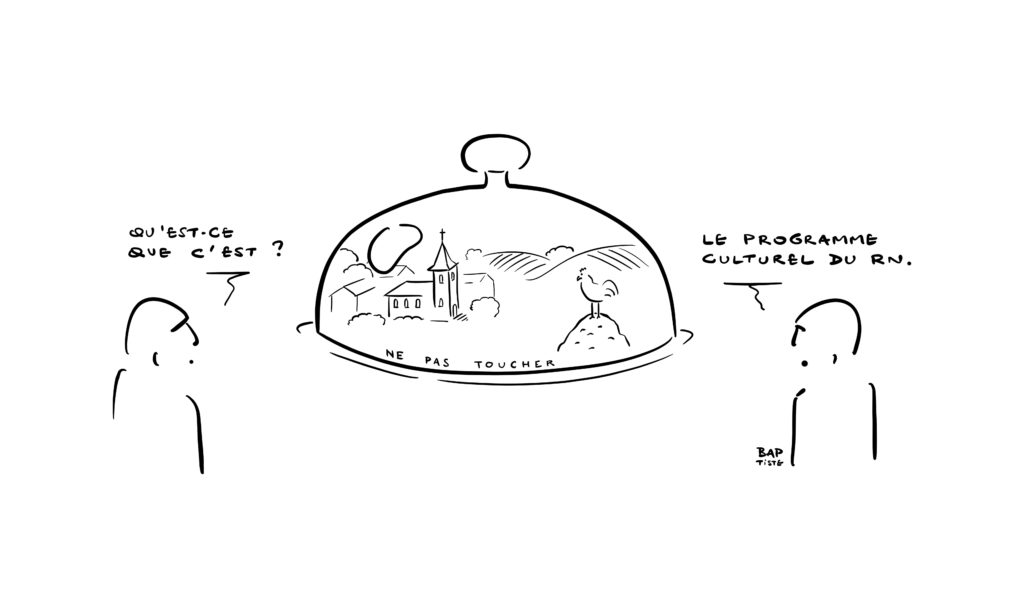

Pour le premier aspect, celui des programmes électoraux, le parti d’extrême droite se montre peu prolixe. Le patrimoine et la francophonie y figurent à leur avantage en tant que traduction sectorielle des promesses identitaires, nationalistes et conservatrices du mouvement politique : création d’un service national du patrimoine pour les jeunes, lancement d’une union culturelle et économique francophone, mesures fiscales incitatives, etc. L’autre élément programmatique marquant est la privatisation de l’audiovisuel public, ce dernier apparaissant à priori peu accommodant avec les positions idéologiques d’extrême droite, contrairement à certains grands groupes privés en France qui en constituent une puissante chambre d’écho médiatique. Si les politiques publiques de la culture sont peu commentées par le Rassemblement national au cours de ses dernières joutes électorales, la culture s’y révèle néanmoins un sujet central à travers les thématiques du « grand remplacement », de « l’identité française », de la dépossession et de l’insécurité culturelles, des fondements religieux et historiques de la société, du déclin culturel et civilisationnel. Repolitiser les sujets culturels et culturaliser les sujets politiques : c’est au prisme de cette double étreinte que le Rassemblement national entend mener de façon concrète ses « rééquilibrages » dans le secteur de la culture, lui qui se sent peu lié à un héritage d’interventions, d’institutions et de valeurs dont il n’est pas directement comptable – en particulier dans le domaine de la création.

La culture en discours

Quand bien même le secteur public de la culture semblerait aujourd’hui peu investi sur un plan programmatique par les partis français d’extrême droite, ses représentants politiques ne se privent pas d’en stigmatiser les pratiques à l’appui d’un discours anti-élite affirmé. Ainsi Marion Maréchal s’érigeait-elle, lors de la campagne des élections régionales de 2016, contre les « bobos qui font semblant de s’émerveiller devant deux points rouges sur une toile » et les impôts qui financent « les délires d’esprits manifestement dérangés Cl. Fabre, « De l’art de répliquer (ou pas) au FN », Le Monde, 4 décembre 2015. ». Fabien Engelmann, maire RN de Hayange (en Moselle), lui emboîtait le pas, promettant de ne plus « organiser des soirées culturelles bobos pour se faire plaisir avec seulement 60 personnes « Enquête dans les municipalités FN : la culture, oui… mais identitaire », Marianne, 18 juin 2016. ». Deux exemples offensifs de l’expression d’un populisme culturel qui ne se limite pas à ses effets de dénonciations. L’objectif, in fine, est de proposer une contre-culture de droite radicale en opposition au supposé monopole culturel de la gauche et plus récemment d’une prétendue « dérive woke ». Cette volonté de mener une bataille culturelle pour changer les valeurs et les croyances de la société française n’est pas neuve, elle est même structurante des réseaux frontistes et de la Nouvelle Droite des décennies 1980-1990. L’idée d’un soutien public à la culture en tant que combat idéologique et intellectuel y était plus explicitement formulée qu’aujourd’hui, moyennant un détournement des idées d’Antonio Gramsci sur l’hégémonie culturelle : à savoir que la conquête du pouvoir politique passe aussi par celle du pouvoir culturel. Cette perspective politique et culturelle devait trouver son expression institutionnalisée sous la forme d’une stratégie volontariste de l’action culturelle. C’est à cette tâche que s’est attelée l’Institut d’action culturelle, animé par Bernard Antony, à travers notamment la formation culturelle des cadres du parti d’extrême droite. « Tout mouvement politique responsable se doit de réfléchir à l’interaction du politique et du culturel Chr. Chombeau, « Le Front national est divisé sur la conception d’une politique culturelle », Le Monde, 31 août 1996. » défendait ce chef de file des catholiques traditionalistes. Les premières municipalités conquises par le Front national et ses alliés en constitueront le terrain d’application.

La culture en actes

L’examen de la gestion municipale de la culture par les maires FN/RN (ou élus avec le soutien de celui-ci) permet de distinguer deux périodes eu égard au traitement politique des questions culturelles et à leur inscription dans un agenda national de conquête du pouvoir. La première s’ouvre avec les percées municipales des années 1990 où l’extrême droite s’empare de villes importantes (Marignane, Orange, Toulon, Vitrolles) avec l’intention d’affirmer sa différence, mettant en scène « des maires pas comme les autres » et « des villes gérées autrement ». Cette volonté de se démarquer à travers l’exercice du pouvoir local n’épargne pas le secteur culturel. Bien au contraire, il en est un symbole amplement publicisé par les responsables du parti frontiste comme ses contempteurs. Les façons de gouverner la culture des municipalités concernées y sont envisagées comme des marqueurs politiques. Mais leurs décisions culturelles sont tout autant scrutées médiatiquement et s’accompagnent de mobilisations importantes des acteurs culturels à l’échelle nationale. Les politiques dites de « rééquilibrage » dans ce domaine donnent lieu à de nombreux scandales. On pense en particulier à « l’affaire » de la bibliothèque municipale d’Orange, destinataire de demandes de l’exécutif visant à infléchir les acquisitions d’ouvrages en fonction des orientations politiques de leurs auteurs. Et c’est en convoquant un principe de pluralisme culturel que le maire nouvellement élu justifie cette injonction de rééquilibrer les collections à la faveur d’auteurs plus proches des thèses frontistes (prétendument empêchés par la domination de la gauche culturelle) C. Bressat-Bodet, « Culture et autorité partisane : la politique de “rééquilibrage” de la bibliothèque d’une municipalité FN (Orange, 1995-1997) », Pôle Sud, no 10, 1999.. Des cas similaires à Toulon, Vitrolles et Marignane sont constatés par l’Inspection générale des bibliothèques C. Mathiot, « Les mairies FN et les livres : la mémoire à trous de Marine Le Pen », Libération, 28 mars 2014. : refus de signature de bons de commande pour des ouvrages désapprouvés ; mise en place de comités de lecture alignés sur les opinions de la majorité municipale pour court-circuiter les bibliothécaires ; acquisitions imposées de publications aux propos racistes, antisémites et négationnistes ; suppression d’abonnements à des quotidiens nationaux et régionaux, remplacés par des parutions notoires d’extrême droite (Minute, Rivarol). À Toulon également, le Théâtre national de la danse et de l’image de Châteauvallon est l’objet des offensives culturelles de Jean-Marie Le Chevallier. Alors qu’à Vitrolles, le couple Mégret s’en prend frontalement au café-concert le Sous-Marin – en représailles aux musiques « tribales et dégénérées » de sa programmation T. Ermakoff, « Les bibliothèques et la culture face aux pressions politiques », Bulletin des bibliothèques de France, no 1, 1999. – et à d’autres associations culturelles jugées trop « cosmopolites C. Guiat, « “Le choix du beau et du vrai”. La politique culturelle du FN/MNR à Vitrolles : entre néoclassicisme et invention de la tradition 1997-2002 », e-France, 2007, volume I. », tout comme le centre culturel Mosaïque d’Orange C. Bodet-Dockes, Politique publique et structuration de l’espace politique. L’exemple de l’action culturelle du Front national à Orange, Institut d’études politiques de Lyon, DEA de science politique, 1997..

La seconde période montre des municipalités, conquises par l’extrême droite en 2014 et 2020, plus soucieuses de leur respectabilité Nous nous sommes ici plus particulièrement intéressés aux municipalités de Beaucaire, Béziers, Bruay-la-Buissière, Fréjus, Hayange, Hénin-Beaumont, Moissac, Perpignan et Villers-Cotterêts.. Dans son entreprise de « dédiabolisation », le FN/RN entend s’y positionner en tant que « parti de gouvernement ». Il s’agit dès lors de ne pas faire trop de vagues. Ses maires visent moins le scandale et cherchent, au contraire, à se présenter comme dignes de confiance en matière de gestion des affaires (culturelles) municipales. On y joue la continuité de certains partenariats et soutiens culturels dans les cas, par exemple, de Perpignan, de Beaucaire E. Négrier, « Quelle place pour la culture dans le programme du RN ? », The Conversation, 19 juin 2024. ou encore de Villers-Cotterêts R. Guezodje, « Villers-Cotterêts, entre la Cité de la langue française et la mairie, une cohabitation en terrain miné », Libération, 18 juin 2024., bien que les acteurs de la culture et de l’éducation populaire les plus remuants ne soient plus aidés. Les villes dernièrement gagnées constituent, pour le parti, une vitrine de normalisation auprès d’un électorat qui ne serait pas encore acquis à sa cause. La culture est globalement moins investie politiquement que dans les années 1990, dépriorisée des agendas politiques municipaux : une politique publique de second rang en quelque sorte. L’adjoint à la culture – lorsque sa délégation n’est pas carrément supprimée comme à Bruay-la-Buissière Cl. Mercier,« À Bruay-la-Buissière, le concours de Miss qui cache la forêt », Libération, 19 juin 2024. – y cumule souvent plusieurs autres délégations, jugées plus importantes, dans le domaine du commerce ou encore de la sécurité. Mais si la politisation de la culture apparaît moins spectaculaire, un certain nombre d’orientations – dans la continuité des expériences municipales précédentes – révèlent néanmoins une conception partisane de l’intervention culturelle et une manière symptomatique de lui donner corps à travers des méthodes d’entrisme énergiques M. Klock, « Dans le Grand Est, un interventionnisme “qui confine à la censure” », Libération, 20 juin 2024.. Un accent important est mis sur la « cause identitaire », passant par la promotion d’une « identité française » qui se définit en opposition aux autres identités culturelles M. Lagadu-Cleyn, « Quelle(s) politique(s) culturelle(s) dans les municipalités Front/Rassemblement National ? Et à Moissac ? », Moissac au cœur, 3 mars 2021.. Le maire d’Hayange se fait remarquer avec l’organisation de sa « Fête du cochon « Patrick Sébastien soufflera les 10 bougies de la Fête du cochon », Le Républicain Lorrain, 12 juin 2024. » – symbole d’un « art de vivre » à la française qui serait menacé dans une ville comportant une importante communauté musulmane. De façon générale, les nouveaux responsables politiques des municipalités RN entendent valoriser les traditions, folklores et terroirs locaux, glorifier l’histoire française et régionale. La résistance à la menace d’un « remplacement culturel » prend aussi la forme d’un soutien réactivé à la défense de la francophonie dans une perspective ethnocentrée ou coloniale L. Delaporte, « À Perpignan, l’extrême droite s’offre trois jours de célébration de l’Algérie française », Mediapart, 25 juin 2022. – et contre « la soumission, la démission et la résignation linguistique » argumente le maire d’Hénin-Beaumont Moissac au cœur, 3 mars 2021, art. cité.. Le lien avec la religion catholique et les racines dites chrétiennes de la France est aussi régulièrement convoqué : installation de crèches de Noël dans les bâtiments municipaux ou encore, à Béziers, célébration d’une messe avant la feria. Enfin, la stigmatisation des mondes de la création contemporaine et de leurs amateurs s’accompagne d’une volonté de satisfaire les « goûts populaires » – au double sens de l’audience et d’une représentation réifiée du peuple. À cet effet, les services culturels (ré)orientent leur soutien vers des manifestations jugées populaires (le hip-hop mis à part) : fêtes médiévales et gauloises, têtes d’affiche du showbiz, théâtre de boulevard, mais aussi concours de Miss ou de sosies et festivals de pétanque. En revanche, on n’hésite pas à expulser les associations et les ateliers d’artistes des bâtiments municipaux : comme à Hénin-Beaumont St. Maurice, « Hénin-Beaumont : la Ligue des droits de l’Homme expulsée par la mairie FN », Libération, 8 avril 2014. et à Fréjus où le délogement est justifié par un message explicite placardé sur la devanture : « ici avant un fainéant, aujourd’hui un travailleur ! R. Imbert, « Ici, un fainéant », Le 1 hebdo, no 149, 5 avril 2017. ». À Hayange encore, on piétine ouvertement le droit d’auteur, lorsque le maire décide de repeindre la sculpture moderne de granit devant la mairie en « bleu piscine » sans le consentement de l’artiste « La fontaine d’Hayange repeinte, mais déplacée », Le Journal du Dimanche, 13 août 2014. – « parce que c’est plus gai » et que « tout le monde la trouvait affreuse Marianne, 18 juin 2016, art. cité. » –, avant finalement de la remiser.

La culture en censeur

Agir en politique (culturelle) peut consister à faire, à ne rien faire ou à empêcher de faire. Sur ce dernier point, les mouvements d’extrême droite – en particulier ses composantes issues du catholicisme traditionaliste – se montrent très actifs. À tout le moins, l’opposition à telle ou telle manifestation culturelle prend la forme d’une polémique orchestrée médiatiquement au nom d’une opinion publique offensée. L’exemple de la seconde édition du Voyage en Hiver à Nantes est révélateur de cette mécanique. Les œuvres d’art, les illuminations multicolores et surtout la Petite maman Noël de la plasticienne Virginie Barré sont l’objet d’une polémique véhémente, lancée sur CNews par Pascal Praud et Cyril Hanouna, puis relayée par des représentants politiques locaux et nationaux d’extrême droite. « La mairie assume son approche “multiculturelle” avec une “Mère Noël féministe en jogging” et de la “cuisine mongole et afghane” : ce niveau de haine de nos traditions relève de la psychiatrie ! » assène Gilbert Collard, alors qu’un communiqué du RN dénonce une « vision woke » de Noël et une attaque aux fondements de l’identité et de l’héritage culturel chrétien de la France. Mais au-delà des polémiques qui irriguent les sphères publiques et politiques, l’Observatoire de la liberté de création recense et instruit méthodiquement la multiplication des actes de vandalisme d’œuvres et d’entrave au déroulement de spectacles de la part de groupes d’extrême droite : annulations de concerts prévus dans des églises (Eddy de Pretto, Anna von Hausswolff, Kali Malone) ou à proximité (DJ set sur le toit de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon), perturbations de spectacles pour enfants en bibliothèque (Saint-Senoux), menaces contre des festivals (Saint Rock à La Clayette), dégradations volontaires d’œuvres d’art contemporain (Piss Christ d’Andres Serrano, Fuck Abstraction de Miriam Cahn).

Dans ce contexte, la mission d’information du Sénat sur l’évaluation du volet création de la loi LCAP Loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. tombe à point nommé. Elle permettra de mieux prendre la mesure de possibles effets de censure structurelle (le fait pour une collectivité publique de ne plus soutenir certains registres culturels et artistiques afin d’en restreindre la présence par conviction ou précaution) et d’autocensure (le fait de se limiter soi-même dans des choix de programmation ou de création). Elle sera aussi l’occasion de s’interroger sur la valeur législative et les effets juridiques (et pas seulement symboliques) de l’article 1 de cette même loi : « la création artistique est libre ». Un questionnement plus déterminant que jamais au regard de la « grande confusion Ph. Corcuff, La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Paris, Textuel, 2021. » actuelle : la tendance d’un large spectre de discours et comportements politiques à se rapprocher des positions ultraconservatrices.